「座れる人」はどう動く?みずほ銀行の戦略をエージェント視点で定義してみた

本記事では、みずほの『電車の中で座るための戦略とアクションプラン』レポートで提示された行動パターンをもとに、マルチエージェントシミュレーション(MAS)上での再現を試みます。特に「視野の違い」と「降車予測の確率モデル」に注目し、電車内における“座れる人”の行動をエージェントとして定義します。

目次

はじめに

朝の通勤ラッシュ。混雑する車内で、目の前の座席が空いた瞬間、誰かが迷いなく座る――。 このような場面に、覚えのある方も多いのではないでしょうか。

座れるかどうかは“運”のように思われがちですが、実はその裏にあるのは“戦略”です。

2024年3月、みずほリサーチ&テクノロジーズは、『電車の中で座るための戦略とアクションプラン』というユニークかつ実用的なレポートを公開しました。

出典:みずほリサーチ&テクノロジーズによる『電車の中で座るための戦略とアクションプラン』 / Via mizuho-rt.co.jp

本記事では、同レポートで提示された行動パターンをもとに、マルチエージェントシミュレーション(MAS)上での再現を試みます。特に「視野の違い」と「降車予測の確率モデル」に注目し、電車内における“座れる人”の行動をエージェントとして定義します。

エージェントはどう情報を見ているのか?

みずほの戦略では、「鳥・虫・魚・コウモリの目」というユニークな4つの視点が登場します。これはそのまま、エージェントの知覚モデルとして活用可能です。

1. 鳥の目:全体を見渡す戦略家タイプ

車両全体の混雑度や、どのゾーンが空いていそうかといった全体状況を把握する視点。 MAS上ではマップをスキャンし、着席成功率が高い位置を探索する“戦略的行動”に対応します。

2. 虫の目:周囲の細かな変化に気づく観察者

目の前の人がスマホ閉じた、足元に荷物を置き直した――そんな小さな変化に即反応できる視点。

ここが“座れる人”と“見逃す人”の分かれ目だと考えます。

3. 魚の目:時間軸で未来を読む予測型

例えば、「毎週月曜はこの車両空いてる」や、「この時間帯は後ろの車両が穴場」など。

これは過去の経験や習慣を踏まえて、未来を読むタイプの視野です。学習型AIならこの視野、めっちゃ活かせそうです。

4. コウモリの目:他人の立場に立つ共感視点

座席を必要とする人(高齢者、体調不良者など)を認識し、行動を調整する共感的判断を指します。譲り合いや行動抑制のロジックを構築する際に有効です。

着席エージェントの降車動作の確率モデル化

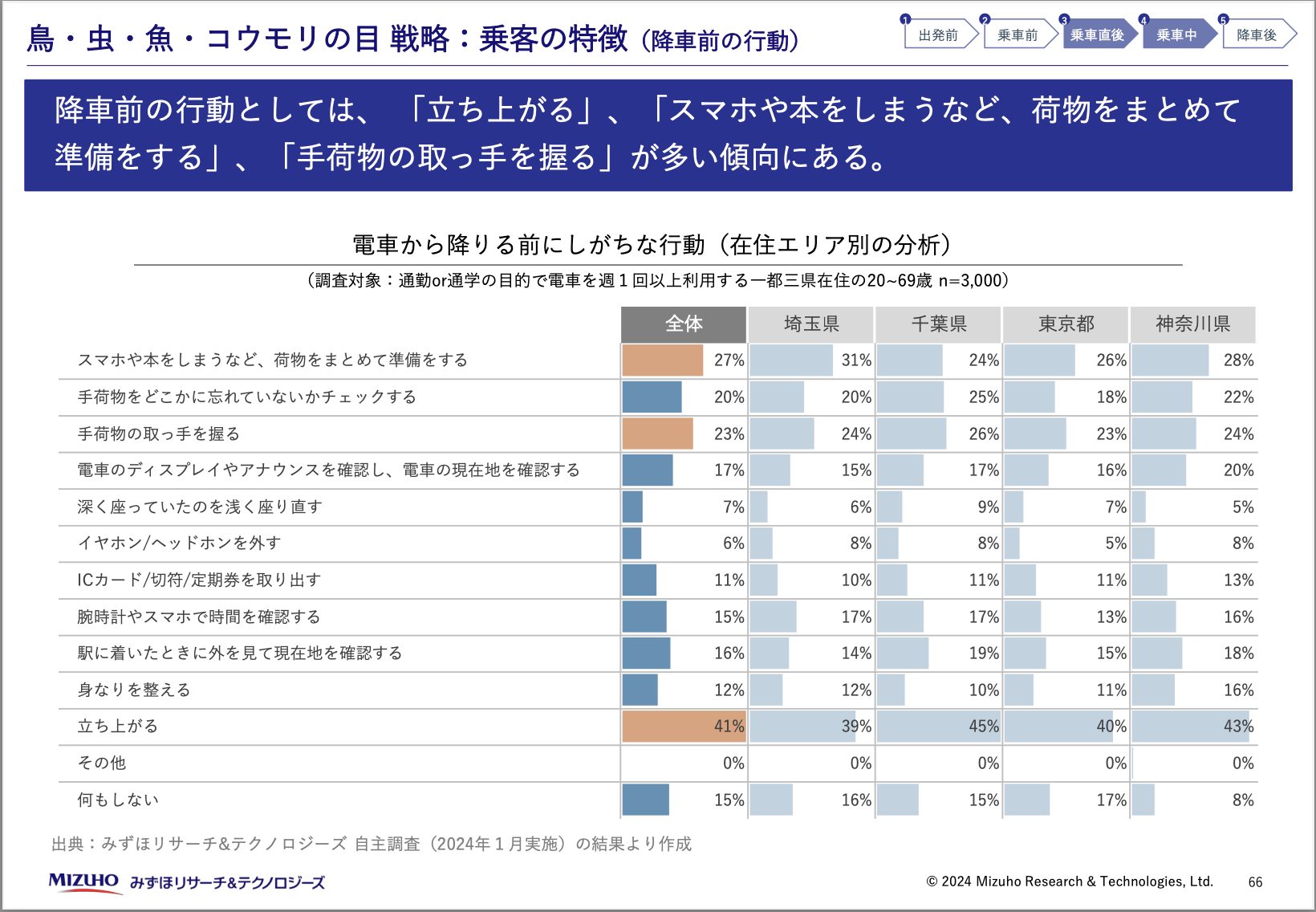

着席している人が次駅で降車するかどうかを推測するためには、「立ち上がり行動」の発生を正しく読まなければなりません。

みずほのレポートによれば、年齢や性別によって立ち上がりタイミングの確率に差があるとされています。

例:属性別の立ち上がり確率(みずほ調査データより)

- 60代:49%の確率で降車直前に立ち上がる

- 男性:40%の確率で降車直前に立ち上がる

このような定量データをもとに、エージェントに対し属性別の**立ち上がり確率(stand-up probability)**を設定し、行動の多様性を再現します

出典:みずほリサーチ&テクノロジーズによる『電車の中で座るための戦略とアクションプラン』 / Via mizuho-rt.co.jp

立っているエージェントによる降車予測の設計

次に座席を狙う「立ちエージェント」は、周囲の着席者の挙動を観察し、その人が降りそうかどうかをスコアで判定します。これを「降車予測スコア」と呼び、下記のような動作にスコアを割り当てます。

降車予測スコア(仮構成)

スコアの合計が一定の閾値(例:6)を超えた場合、その着席者は「次駅で降りる」と判断され、立ちエージェントはその前にポジショニングする戦略行動を取ります。

MAS上での行動フロー(要約)

■ 立ちエージェントの行動

- 自身の視野レベル(例:3〜5)で周囲の着席者を観察

- 各着席者について降車スコアを算出

- 最もスコアの高い人物の前方へ移動、空席を狙って待機

■ 着席エージェントの行動

- 降車駅が近づくと、属性ベースの確率に従って立ち上がり動作を選択

- この動作が、周囲のエージェントに「降車サイン」として認識される

モデル設計がもたらす意義

このようなエージェントモデルを構築することで、以下のような社会的・実務的応用が可能になります:

✅ 着席確率の可視化サービス開発(例:「この車両は座れる確率68%」)

✅ 駅構内誘導設計の合理化(どこで立つべきかの予測に基づく)

✅ 座席争奪戦の構造理解とUX改善(譲り合い行動の再現と対策)

そして何より、個々の乗客の心理的・物理的な行動プロセスを構造的に再現することで、都市交通における移動体験の質的向上に貢献できます。

おわりに

みずほの示した「座るための戦略」は、単なるテクニック集ではなく、個人の意思決定と社会全体のモビリティ設計を橋渡しする視点を提供しています。マルチエージェントシミュレーション(MAS)によってこれを構造化することで、都市交通の課題に対して、定量的かつ再現性のある設計知見が得られます。