【Dataikuセミナー】社内問い合わせ対応エージェントを構築しました!

先日、Dataikuが主催するハンズオンセミナーに参加する機会がありました。テーマは「AIエージェントの構築」です。正直なところ、参加前は「どこまで実践的な内容なんだろう」と半信半疑でしたが、実際に手を動かしてみると想像以上にスムーズに進み、手応えを感じました。今回はその体験を、できるだけ実践的な視点でシェアしたいと思います。

目次

DataikuのAIエージェントとは?

従来のチャットボットは、基本的にQ&A形式で決められた応答を返すだけのものが多いですよね。一方、DataikuのAIエージェントは、複数のツールを自律的に選択・実行しながら、より複雑なタスクをこなせる点が大きな特徴です。

特に注目すべきは、Dataikuが「制御可能なAI」を重視している点です。企業でAIを導入する際に必ず課題になるコスト管理、品質保証、セキュリティといった要素を適切にコントロールしながら、業務特化型のエージェントを開発できる設計になっています。これは実務でAIを扱う立場からすると、かなり重要なポイントといえます。

【実践】社内問い合わせ対応エージェントの構築

最初の演習では、社内規定に関する質問に自動で回答し、答えられない部分は社内の責任者に問い合わせを行うという対応エージェントを作成しました。以降でその手順について解説していきます。

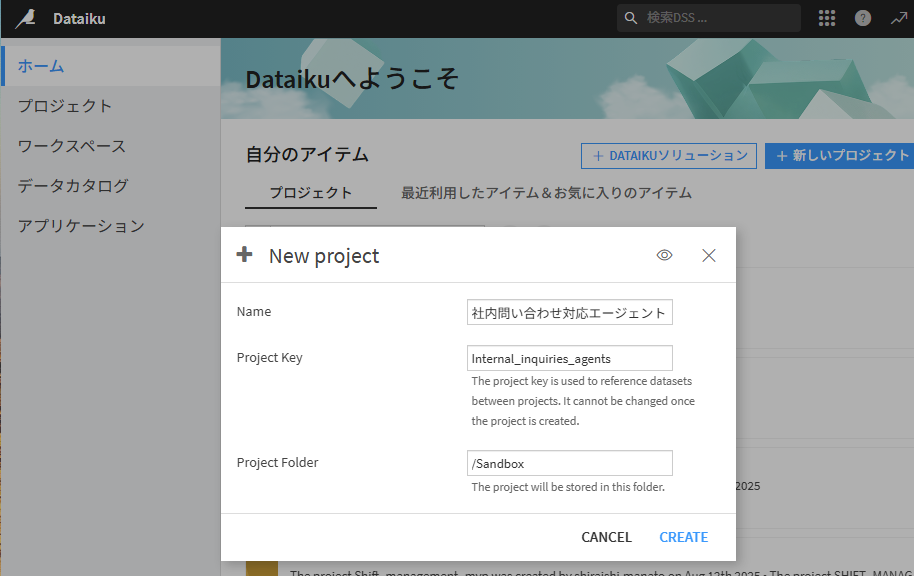

Step 1: プロジェクトの準備

まず、Dataiku上に用意されているテンプレートプロジェクトを複製するところからスタートします。

Step 2: ナレッジバンクの作成

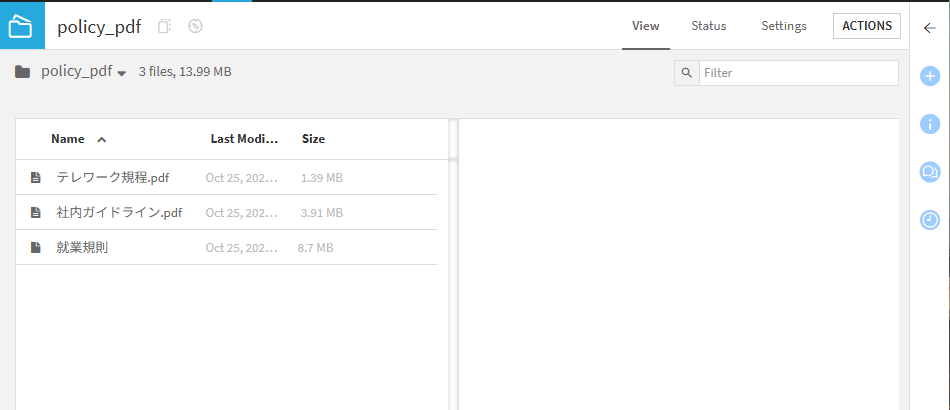

次に、AIエージェントの知識源となる「ナレッジバンク」を構築しました。これは要するに、RAG(Retrieval-Augmented Generation)の仕組みでいうところの検索対象となる知識ベースです。

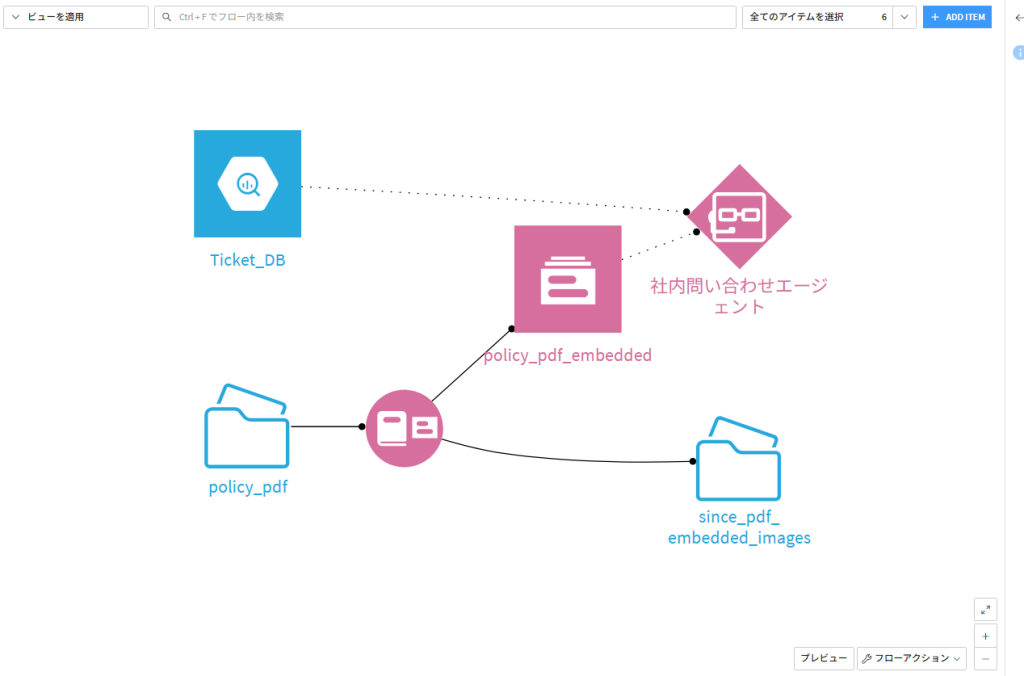

具体的には、社内規定のPDFドキュメントをDataikuに取り込み、「Embed documents」というレシピを使ってテキストをベクトル化していきます。Dataikuでは処理のまとまりを「レシピ」と呼んでいて、これがパイプラインの構成要素になります。

・ドキュメント取り込み

実装自体は比較的シンプルで、ドキュメントの前処理からベクトルストアへの格納までがGUIベースで完結するのは便利だと感じました。

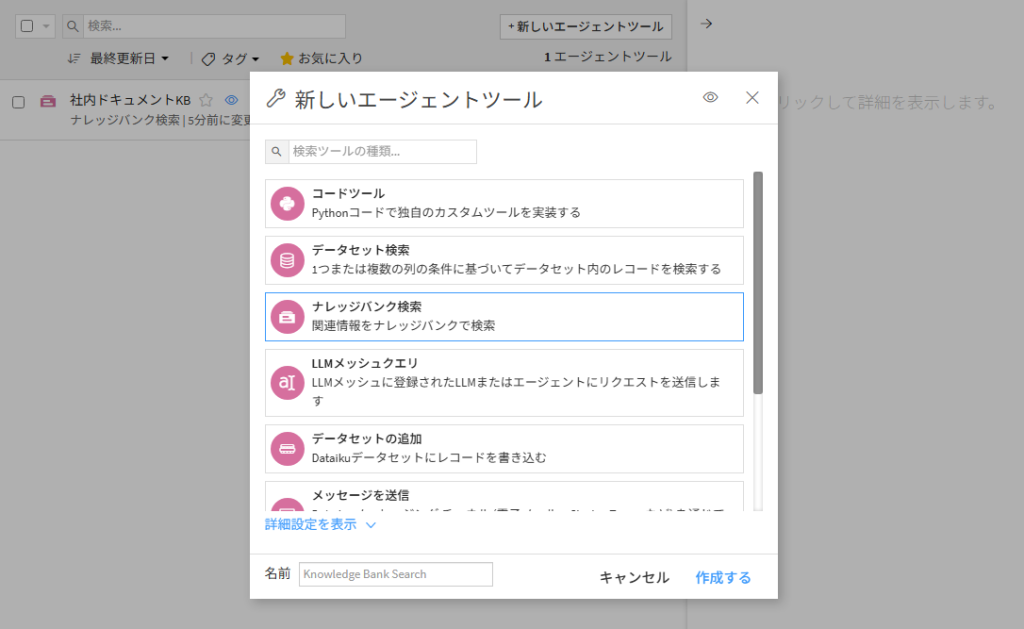

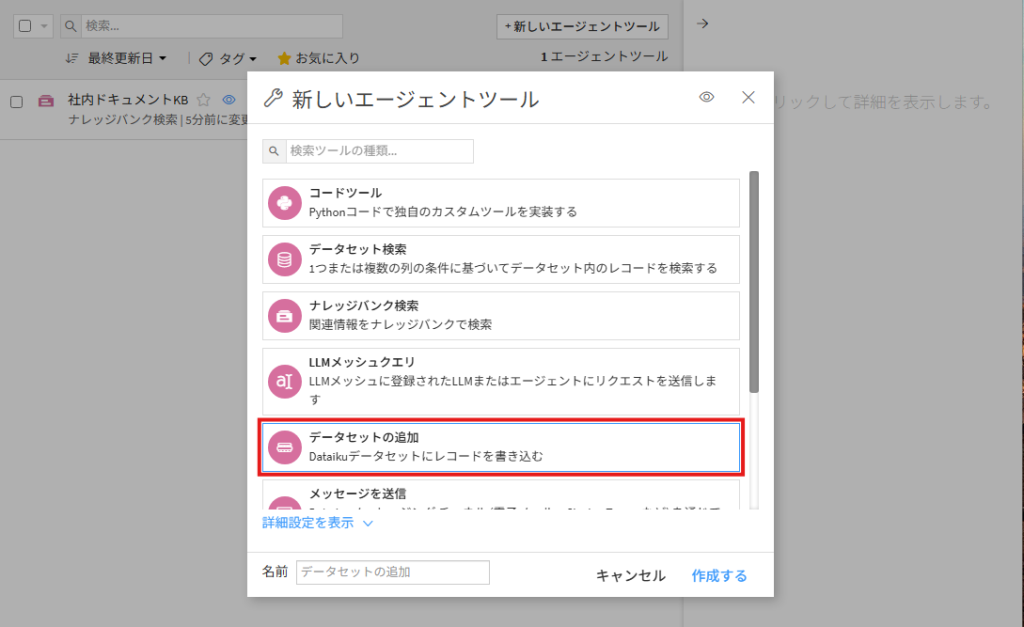

Step 3: ツールの定義

エージェントが利用するツールを2つ作成しました。

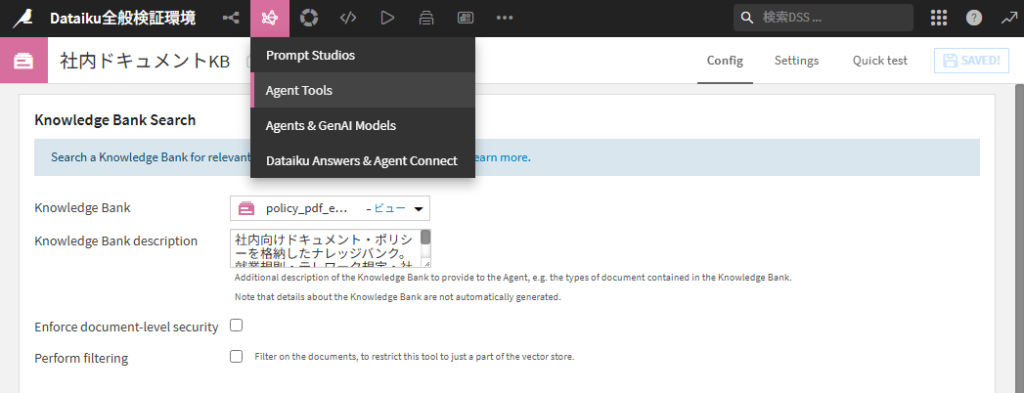

1. 社内ドキュメントKB(ナレッジバンク検索ツール)

先ほど構築したナレッジバンクから関連情報を検索するためのツールです。セマンティック検索の仕組みで、質問の意図に応じた情報を取得できます。

discriptionの欄には「社内向けドキュメント・ポリシーを格納したナレッジバンク。就業規則・テレワーク規定・社内ガイドラインに関する情報を格納しています。」を入力しています。

2. チケット登録ツール

ナレッジバンクに該当する情報がない場合に、サポートチケットを自動発行するツールを作成します。これにより、エージェントが「回答できません」で終わるのではなく、適切にエスカレーションできる仕組みを組み込んでいきます。

Dataset設定で「Tickets_DB」を選択し、「Tool instructions」に以下を入力。

サポートデータベースにサポートチケットを登録するためのツール。

KBの情報を利用してユーザーからの質問に答えることができない場合、

このツールを利用してチケットを登録してください。

チケットのcreate_dateは入力日時、indexには質問内容、Statusは「Open」、

Creatorは「エージェント」を設定してください。

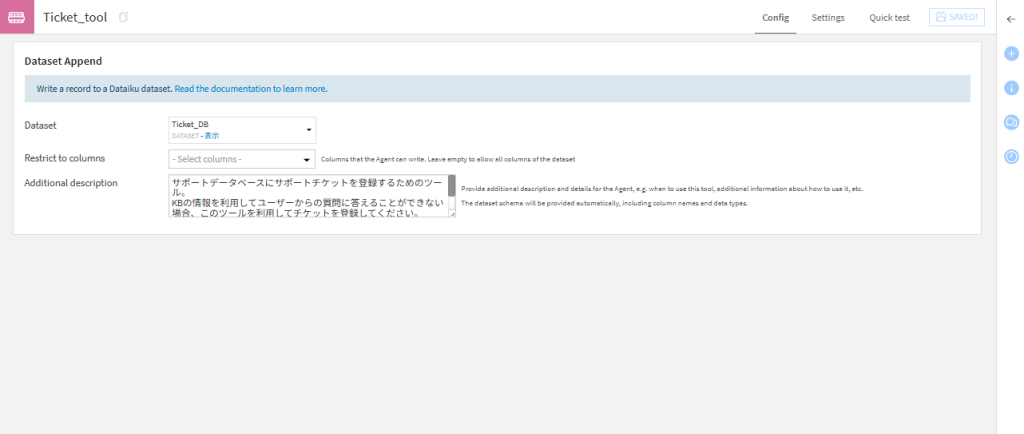

以上で 「社内ドキュメントKB」と「チケット登録」の2つのツールが作成完了

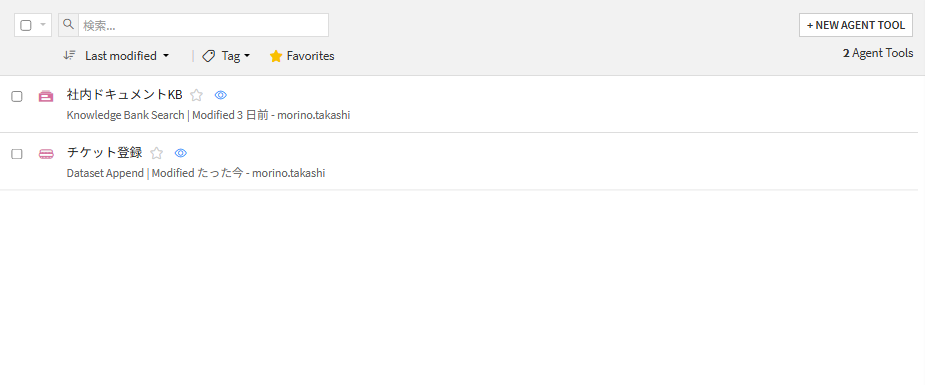

Step 4: AIエージェントの設定

ここでエージェント本体の振る舞いを定義します。プロンプトエンジニアリングの要領で、エージェントに期待する動作を指示文として記述していきます。

例えば以下のような形です:

あなたは親切、かつ正確な対応を行う質問対応エージェントです。

ユーザーの質問に答える場合、「社内ドキュメントKB」ツールで取得した情報だけに

基づいて回答を生成してください。

質問の答えが見つからない場合は、勝手に回答内容を作成せずに「情報が見つかりませ

んでした」と答え、

「チケット登録」ツールを利用してサポートチケットを作成し、その旨をユーザーに伝えてください。

このように具体的な指示を与えることで、エージェントの挙動を制御できます。また、実際のフローも関係性が分かりやすい形になっています。

【テスト】実際に質問してみた

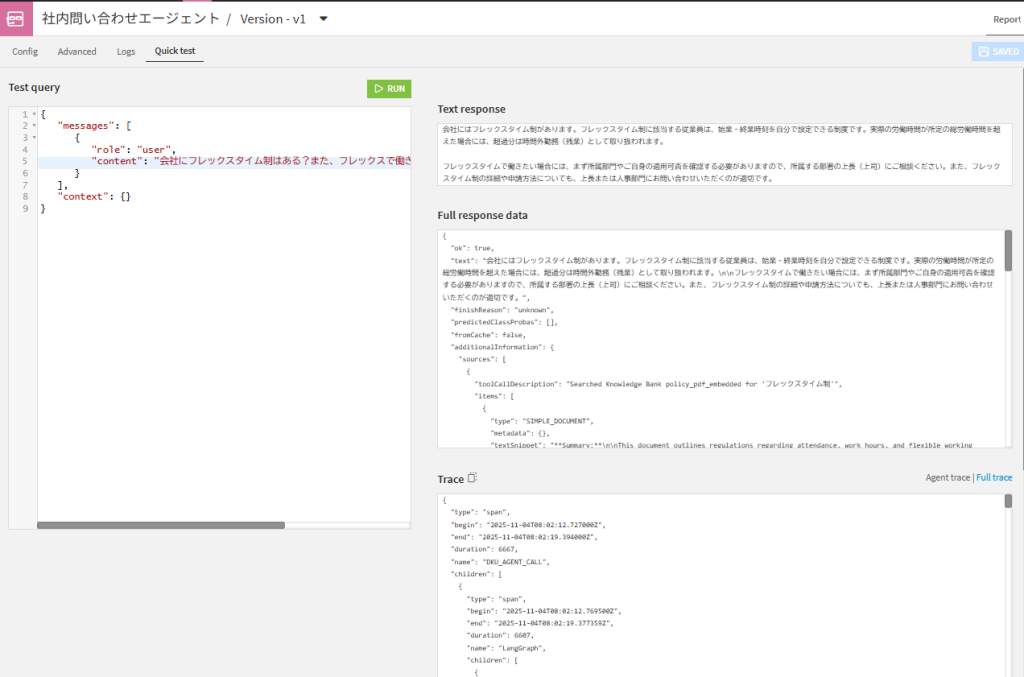

テスト①「この会社はフレックスタイム制はある?また、フレックスで働きたいとき、だれに相談すればいいですか?」を質問したときの回答(Text response)。

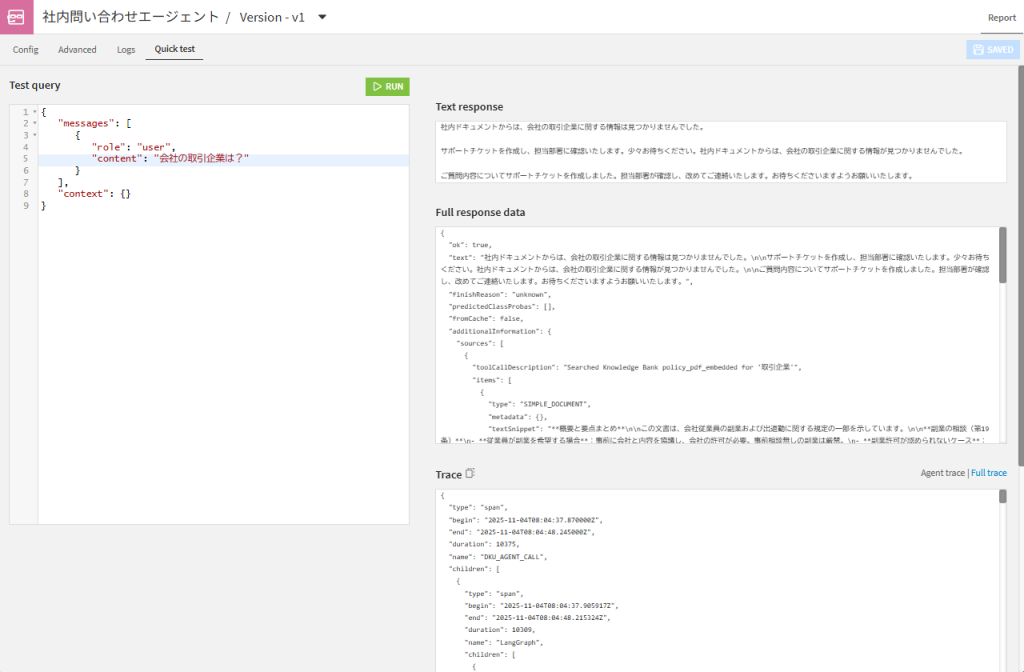

テスト②「”会社の取引企業は?」を質問したときの回答(Text response)。

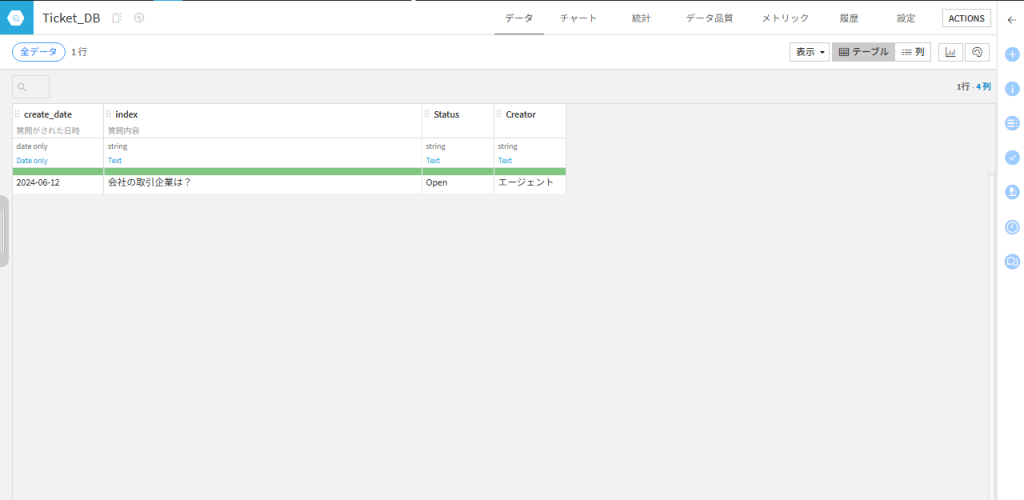

答えられない内容はTicket_DBに残る。

Step 5: チャットインターフェースとして公開

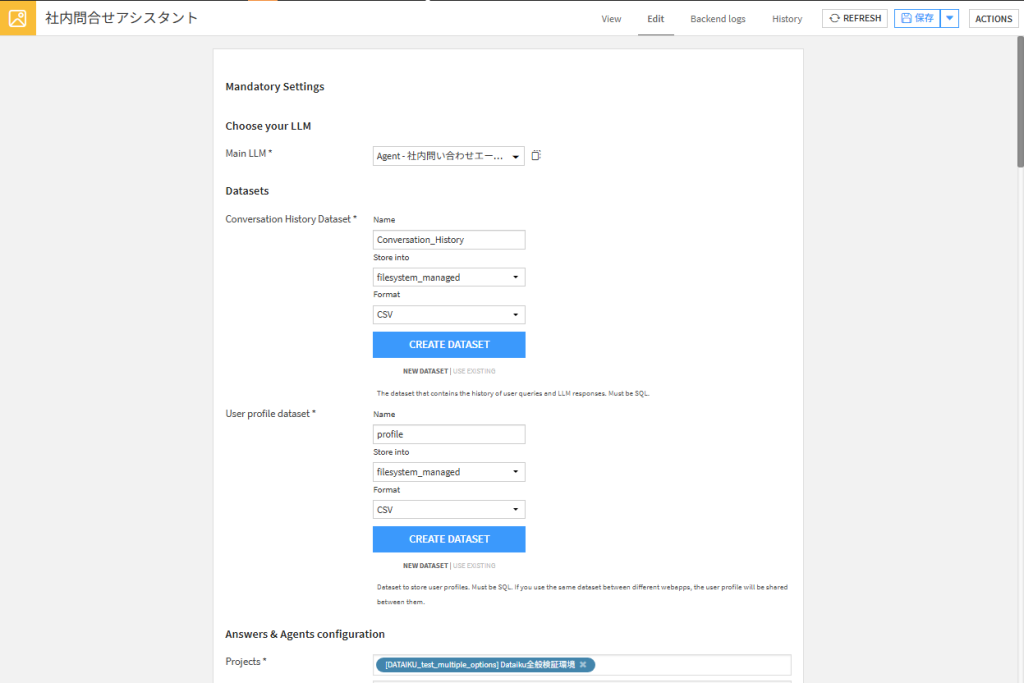

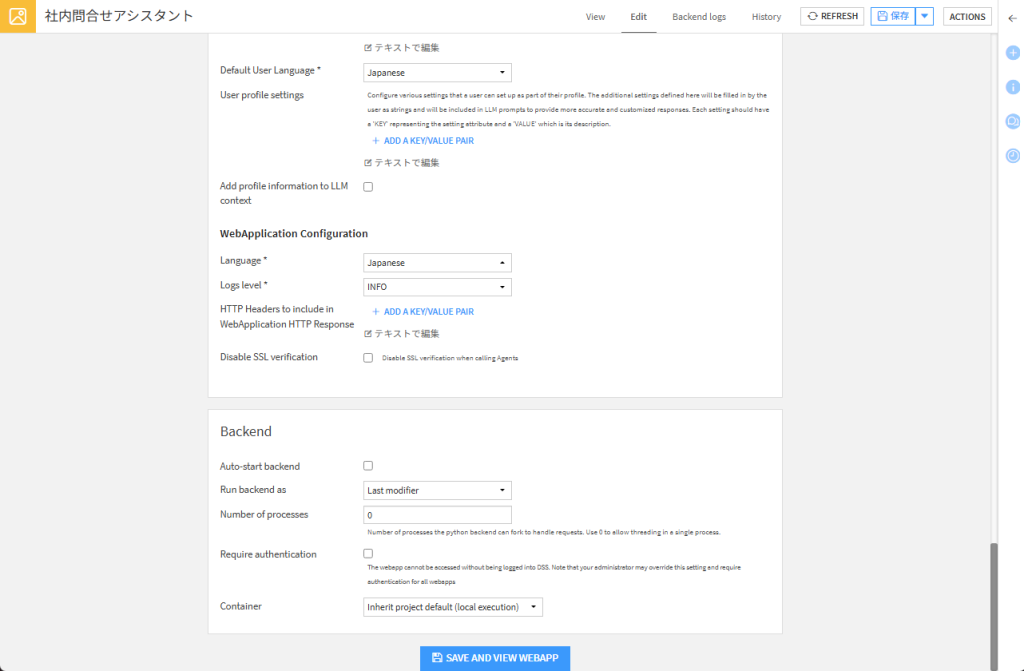

最後に、構築したエージェントを「Dataiku Answers」という機能を使って、Webベースの対話型アプリケーションとして公開しました。

設定画面

日本語も対応可

実際に「出張の日当はいくらですか?」といった質問を投げかけてみると、ナレッジバンクから適切な情報を取得して回答してくれることを確認できました。レスポンスの精度も想定以上で、実用レベルだと感じました。

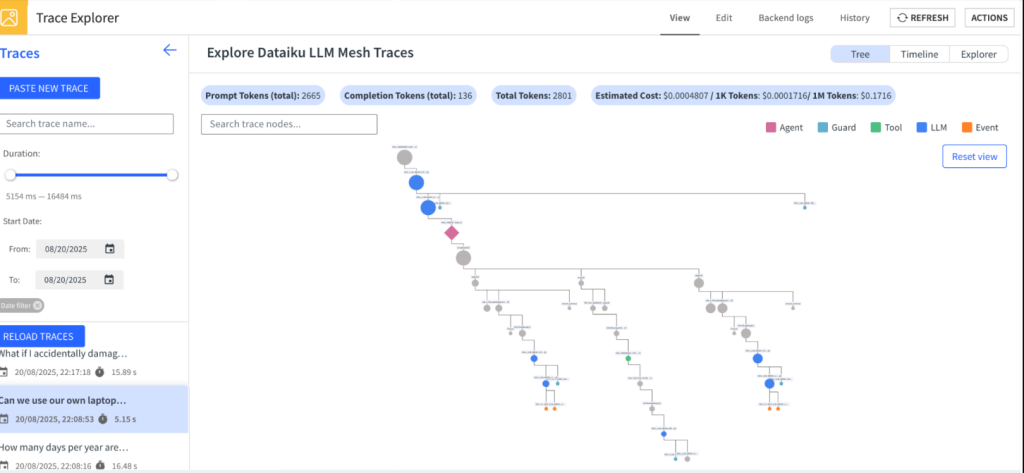

AIの思考プロセスを可視化する「Trace Explorer」

個人的に最も価値を感じたのが「Trace Explorer」という機能です。

これは、エージェントがユーザーの質問に対してどのような思考プロセスを経て、どのツールを選択し、どのような処理を実行したかを可視化してくれる機能です。要するに、エージェントの内部動作をトレースできるデバッグツールですね。

AIエージェントを本番運用する際、期待通りに動作しないケースが必ず出てきます。そのとき、「どこで判断を誤ったのか」「なぜこのツールを選んだのか」といった分析ができないと、改善が非常に困難です。Trace Explorerがあることで、問題の切り分けや改善施策の検討が格段にやりやすくなると感じました。

セミナー参加して

今回のハンズオンを通じて、Dataikuが目指している「AIの民主化」というビジョンが、かなり現実的なものだと実感しました。

Dataikuの強みは、プログラミングの深い知識がなくても、GUIベースの操作で高度なAIエージェントを構築できる点にあります。とはいえ、ただ簡単なだけではなく、実務で必要になるコスト管理や品質管理、デバッグといった要素がしっかり考慮されている点が重要だと思います。

今後、AIエージェント開発に取り組む際のポイントとしては、まず対象となる業務範囲やユーザー要件を明確に定義することが大切だと感じました。そのうえで、Dataikuのツール群をどう活用すれば価値を最大化できるかを検討していく、というアプローチが良さそうです。

もし皆さんの組織でもAIエージェントの導入を検討されているなら、Dataikuは十分に選択肢に入る強力なプラットフォームだと思います。実際に手を動かせるハンズオンもありますので、機会があればぜひ参加してみることをお勧めします。

Dataiku公式サイト:https://www.dataiku.com/ja/

関連記事:PythonのMCPライブラリ「FastMCP」の概要解説